Цифровизация в российских музеях: глубже, ближе, осмысленнее

За последние годы технологии в экспозиционном дизайне прошли настоящую эволюцию, пройдя стадию экспериментального инструмента для создания вау-эффекта. Теперь на первый план выходят грамотная интеграция цифрового слоя в выставки и стратегическое управление медиаконтентом. О том, как использовать технологии для создания многогранного пользовательского опыта и у каких инструментов есть наибольший потенциал применения в музеях, Design Mate рассказали Артём Алексашин и Ирина Кирюхина из команды бюро музейной сценографии «Метаформа».

Артём Алексашин генеральный продюсер бюро музейной сценографии «Метаформа»

Ирина Кирюхина директор по развитию бюро музейной сценографии «Метаформа»

Десятилетие осмысления технологий

Ирина: За последние десять лет мультимедийные технологии сменили роль яркого антагониста, который врывается в мир «пыльных витрин» на более спокойную роль палитры красок в ящике с инструментами. Технологии — то, что может ярко «нарисовать» идею куратора или сценографа, но уж точно не то, ради чего приходит посетитель.

Артём: И даже, например, на фестивалях медиаискусства Intervals в Нижнем Новгороде или НУР в Казани, которые специализируются на жанре технологического искусства, становится очевидно, что технология, как бы ярка и привлекательна она ни была, — это лишь инструмент, и гораздо важнее тот смысл, который эта технология помогает передать.

Внимание к посетительскому опыту

Ирина: В далеком 2013 году мы с коллегами посетили музей военной истории в бельгийском городе Ипр, где цифровой контент разделялся на взрослый и детский с помощью браслетов с RFID-метками. Сегодня мы много слышим о том, что контент должен подстраиваться под посетителя и его интересы, но фактических примеров реализации этого тезиса — единицы. Тем не менее эта тенденция имеет все шансы на развитие, ведь семейная аудитория в музеях становится одной из ключевых, а сделать цифровой продукт, интересный одновременно всем возрастам, довольно сложно, поэтому музеи создают отдельные цифровые продукты для детской и более старшей аудитории.

Немаловажно и то, что цифровые решения здорово повышают инклюзивность проектов, делая музеи доступными посетителям с особыми потребностями.

Артём: Пример, когда технология усилила эмоциональный опыт посетителей — зал «Лица Победы» Музея Победы в Москве. Это открытое цифровое хранение историй людей, прошедших Великую Отечественную войну, и каждый желающий может добавить сюда историю своего предка.

Лица Победы, Музей Победы, 2023. Фото: Музей Победы

В зале на огромной видеостене отображаются портреты героев. После выбора с помощью интерактивных стендов любой истории, перед стендом высветится портрет героя, создав ощущение, будто он вышел на первый план из общей большой молчаливой толпы.

Инфраструктура важнее wow-эффекта?

Артём: Цифровизация музеев вступает в фазу, где важна не демонстрация технологического потенциала, а продуманная стратегия внедрения. Инфраструктура, доступность, масштабируемость и технологическая независимость — те параметры, которые определяют устойчивость работы цифрового слоя в музее.

В России появилось много компаний, которые могут сделать классную инсталляцию, а ведущие музеи уже распробовали интерактивные медиа. Теперь вопрос применения мультимедиа лежит в стратегической плоскости — как происходит управление контентом, как цифровой слой интегрирован в экспозицию, как организована техническая поддержка. Перспектива получить неработающее решение посреди экспозиции начинает перевешивать сиюминутное желание «вау-эффектов» — началась игра вдолгую.

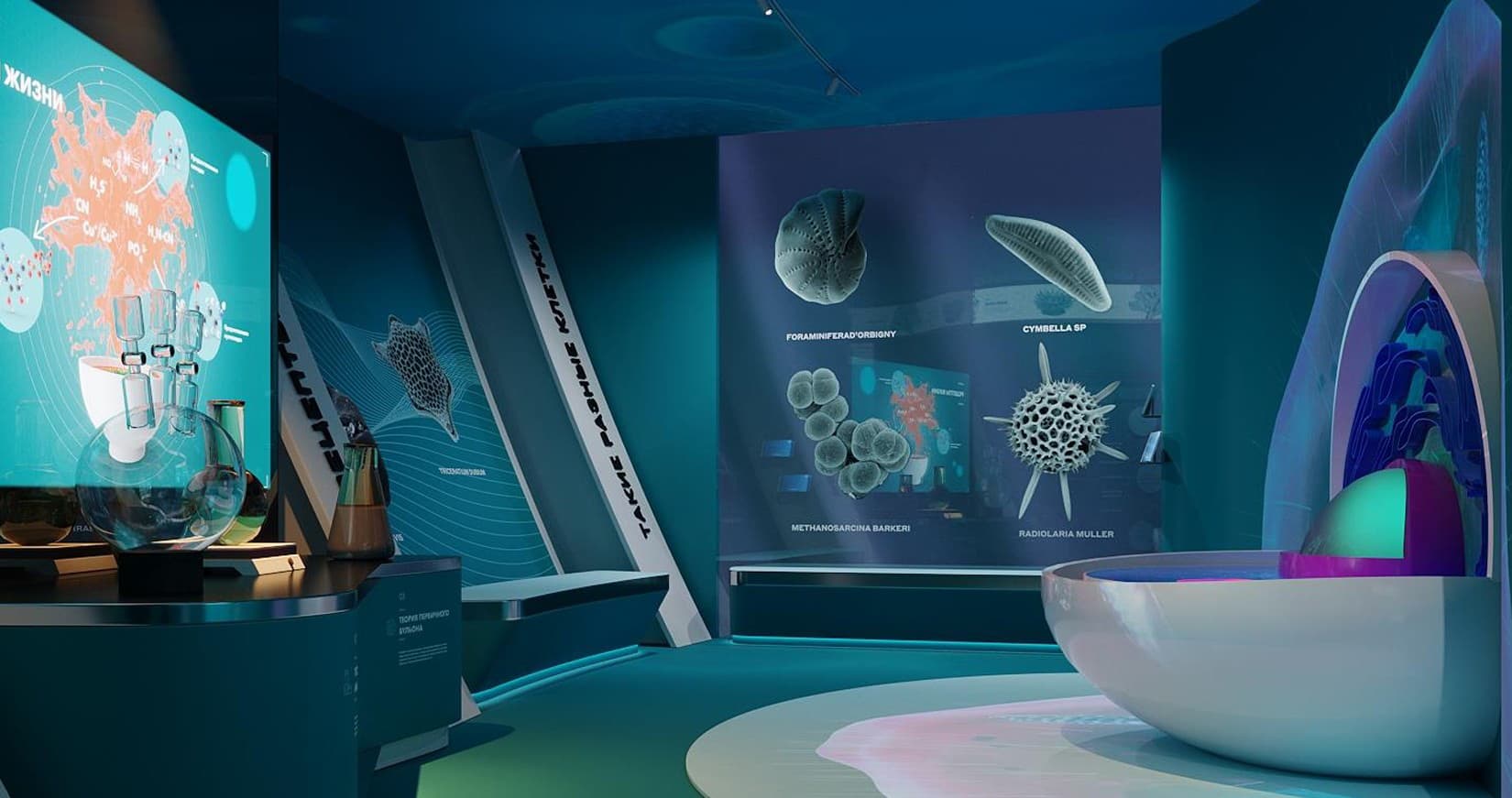

Особенно важно это для музейных комплексов. Например, в Калининграде в этом году откроется новый корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» — это будет самая масштабная и современная научная экспозиция в России. В ней насчитывается более сотни мультимедийных инсталляций и, конечно, такой многократный wow-эффект должен укладываться в четкий нарратив и быть уместным в применении. Для управления экспозицией создано единое окно пользования специально для сотрудников музея. Также закладывается возможность редактировать контент инсталляций, не искажая общего замысла — например, информационно-справочные научные данные, которые могут со временем меняться.

Визуализация «Планеты Океан» Музея Мирового океана, бюро «Метаформа»

Для студий, работающих с контентом, на передний план должны выходить вопросы о том, где будет размещен цифровой контент и как им будут управлять; что произойдет в случае блокировок или отключений платформ; насколько технически подготовлены музеи к сопровождению цифровых продуктов.

Виртуальный мир «Набоковские земли» в Pixity, 2025

Стриминг-контент, мультиплатформенные решения и адаптивность — основные требования к устойчивым цифровым практикам. Интересен кейс Музея-усадьбы «Рождествено», которые вместе с мультиплатформенным приложением Pixity воссоздали утраченные локации, где прошло детство писателя Владимира Набокова. Доступ к этому виртуальному миру доступен как на смартфонах всех операционных систем, так и через обычный веб-браузер.

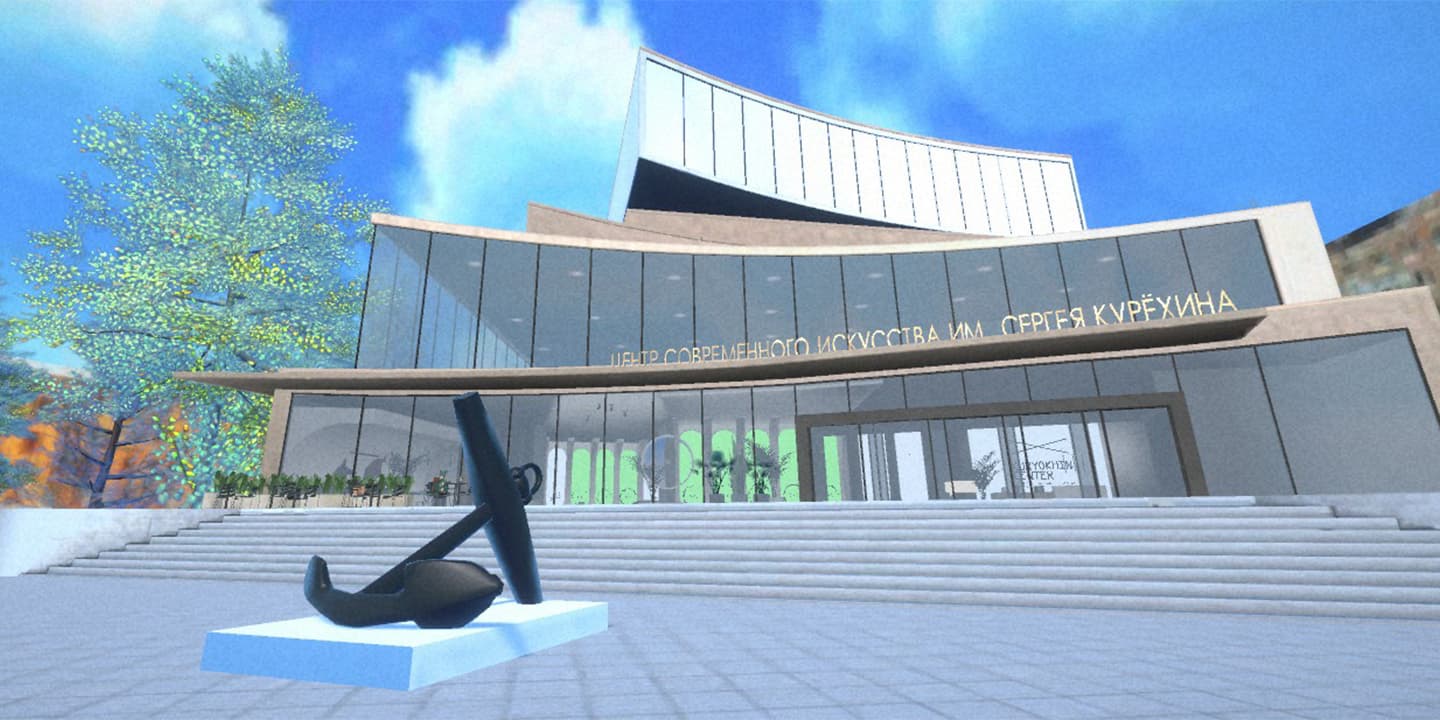

Цифровой Центр Курёхина в Spatial, 2025

Другой пример — виртуальная копия будущего Центра Современного Искусства им. Сергея Курёхина от команды hptx. Здесь ситуация обратная — был воссоздан не утраченный, а, наоборот, только создаваемый центр на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Стройка, как это бывает, затянулась, и Центр Курёхина принял решение разработать VR-версию будущего здания и наполнить ее трехмерными копиями реальных выставок, проходивших в их временном помещении на Лиговском проспекте. На игровом движке, через браузер, был открыт доступ посетителям с возможностью «трогать все» — после взаимодействия с экспонатами отдельные части пространства начинают трансформироваться: разрушается потолок, исчезают стены.

Нейросети и Virtual Production как экспозиционные инструменты

Артём: В Третьяковской галерее в апреле 2025 года открылась выставка «Человек и нейросети: кто кого создаёт?» — про нейросети говорят сегодня все. Пока этот инструмент все еще осмысляется, ведущие музейные институции уже используют нейросети для реконструкции артефактов, создания цифровых двойников и проведения научных исследований.

AI и 3D-технологии уже не находятся где-то на подступах к рынку — они интегрированы в текущие рабочие процессы и помогают дать ответы на вопросы о будущем культурного наследия. Ярко демонстрирует эту мысль кейс сотрудничества Sber Metaverse Tech и ГМИИ им. Пушкина, в рамках которого внутренние команды по Virtual Production, Volumetric Video и AI работают с музеем над использованием нейросетей и 3D-сканирования в воссоздании предметов по фрагментам и реконструкции утраченных артефактов, а также над созданием цифровых моделей для применения в реставрационной и исследовательской работе. Кстати, в этом году Сбер объявил о похожем сотрудничестве с государственный музеем-заповедником «Петергоф», и мы ждем также интересных результатов.

Выставка «ART+» в Luminar-X, 2025. Фото: Luminar-X

В пространстве Luminar-X в Москве нейросетевые решения интегрированы в контент пяти залов мультимедийной цифровой выставки «ART+», каждый из которых демонстрирует определенный этап взаимодействия с искусством.

Узнаваемые произведения эпох готики, возрождения и барокко, пропущенные через алгоритмы нейросетей, открывают непривычные для посетителей точки в восприятии искусства.

Уже упомянутая выше студия hptx работает с перформансами на базе Virtual Production, то есть компьютерной картинки, создаваемой в реальном времени. Их участники не имеют физического воплощения. В одном из перформансов студии исполнитель танцевал вживую под музыку Сергея Курёхина, но сами движения считывались с помощью датчиков motion capture, а весь танец транслировался на платформу VRChat для онлайн- и офлайн-пользователей.

VR — в фокусе, но (лучше бы) без шлема

Артём: Контенту в виртуальной реальности уже посвящаются полноценные фестивальные программы наподобие ежегодного смотра VR-искусства «Цифровая осень» в Москве, Санкт-Петербурге и странах Центральной Азии, где проходят премьеры VR-работ, завоевавших главные награды Венецианской биеннале и SXSW в США. Однако виртуальная реальность в музее спотыкается о неудобство формы ее применения. Инициативы по созданию виртуальных миров есть, но пока они скорее являются эксклюзивными, а не инклюзивными.

Дарвиновский музей в Minecraft, 2025

Пока носимые VR-устройства остаются сложными и неуниверсальными, основным носителем цифрового слоя в музее является экран. Глубина погружения не может перевесить удобство доступа. При этом инициативы по работе с цифровыми слоями активно множатся: Дарвиновский музей переносит свою экспозицию в Minecraft, «Союзмультфильм» строит игровые миры в Roblox на базе своих IP, а Новоуральский историко-краеведческий музей использует VR в своих образовательных программах.

Простоквашино в Roblox, 2025

В экспозиции «Планета Океан» Музея Мирового океана вопрос формы применения цифрового слоя решался использованием специальных стационарных девайсов для просмотра контента в дополненной реальности (AR).

Визуализация «Планеты Океан» Музея Мирового океана, бюро «Метаформа»

Например, в инсталляции «Китоскоп» посетитель сам выстраивает угол обзора специального бинокуляра для осмотра скелета древнего животного, размещенного на этаже музея. Камера ловит технические маркеры, в определенной точке изображение «фиксируется», и включается режим дополненной реальности. Так, у посетителя отпадает необходимость устанавливать для просмотра контента отдельное приложение и думать о совместимости аппаратной части своего телефона с музейным решением.

Синергия инструментов

Ирина: Посещение музея отличается от посещения театра и просмотра кино — посетитель двигается в трехмерном пространстве по своего рода гипертексту из предметов, текстов, цифрового контента и инсталляций. Экспозиция — сложный организм, в котором ее создатель сочетает цифровые решения с архитектурой, светом и даже запахами для того, чтобы получить цельное повествование. Например, в проекте «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» Пушкинского заповедника посетитель через последовательное знакомство с поэзией и природой приходит к соприкосновению с собственными чувствами и эмоциями — через экспонаты, сценографию, фиджитал-решения, интерактив и арт-инсталляции.

Цифровой слой здесь «прошивает» всю экспозицию и тесно сплетается с другими инструментами.

Экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», Пушкинский заповедник, 2024. Фото: бюро «Метаформа»

В будущее с оптимизмом?

Ирина: Можно сказать, что за последнее десятилетие российские музеи и другие культурные институции прошли путь от внедрения отдельных решений к стратегии создания специальных отделов по работе с цифровым контентом и более системной работе с партнерами извне по этому направлению. Понимание, что современные технологии должны и могут органично присутствовать на экспозиции, а также знание и опыт работы с этим инструментом — уже точно есть. Ждем больше интересных кейсов, в том числе и от тех, кто наиболее консервативен в музейном деле.

На обложке: Визуализация «Планеты Океан» Музея Мирового океана, бюро «Метаформа».