Чем запомнилась Венецианская архитектурная биеннале 2025: дневники Анны Сысоевой

23 ноября в Венеции завершилась 19-я архитектурная биеннале, посвященная теме Intelligens. Natural. Artificial. Collective под кураторством Карло Ратти. Участники события исследовали, как современные проекты могут адаптироваться к будущим вызовам и задействовать коллективный интеллект — природный, человеческий и искусственный. О своей поездке на выставку, а также эффектных инсталляциях, проектах и павильонах архитектор и дизайнер Анна Сысоева рассказала редакции Design Mate.

![Анна Сысоева]() Анна Сысоева архитектор, дизайнер

Анна Сысоева архитектор, дизайнер

The Third Paradise Perspective

В этом году я начала просмотр биеннале с Арсенала. В начале августа в Венеции было дождливо, а температура опустилась до комфортных 24 градусов, чему я была очень рада. Первой меня встретила инсталляция The Third Paradise Perspective, созданная Fondazione Pistoletto. Признаться, это было впечатляющее начало. Зрители попадали в темную комнату: отражения, арочный свет, который складывается в три круга, множество шумных блоков кондиционеров. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что это не огромные зеркала, а резервуары с водой.

The Third Paradise Perspective

Хотя сама атмосфера инсталляции вызывала тревогу и ощущение неопределенности, в ее основу лег оптимистичный посыл. Авторы обращаются к идее «Новой Перспективы» — вере в творческий потенциал человечества, который способен преобразить мир, если мы будем действовать коллективно и брать ответственность за наше общее будущее. Эта философия воплотилась в символе «Третьего Рая». Он показывает не фантастический альтернативный мир, а нашу собственную реальность, такую, какой она может стать в соответствии с сегодняшними климатическими прогнозами и изменениями уровня воды. «Третий Рай» — это образ совместного созидания и «предупреждающего мира», где коллективный интеллект, разнообразные стратегии, сотрудничества и гибкие практики становятся инструментами формирования будущего.

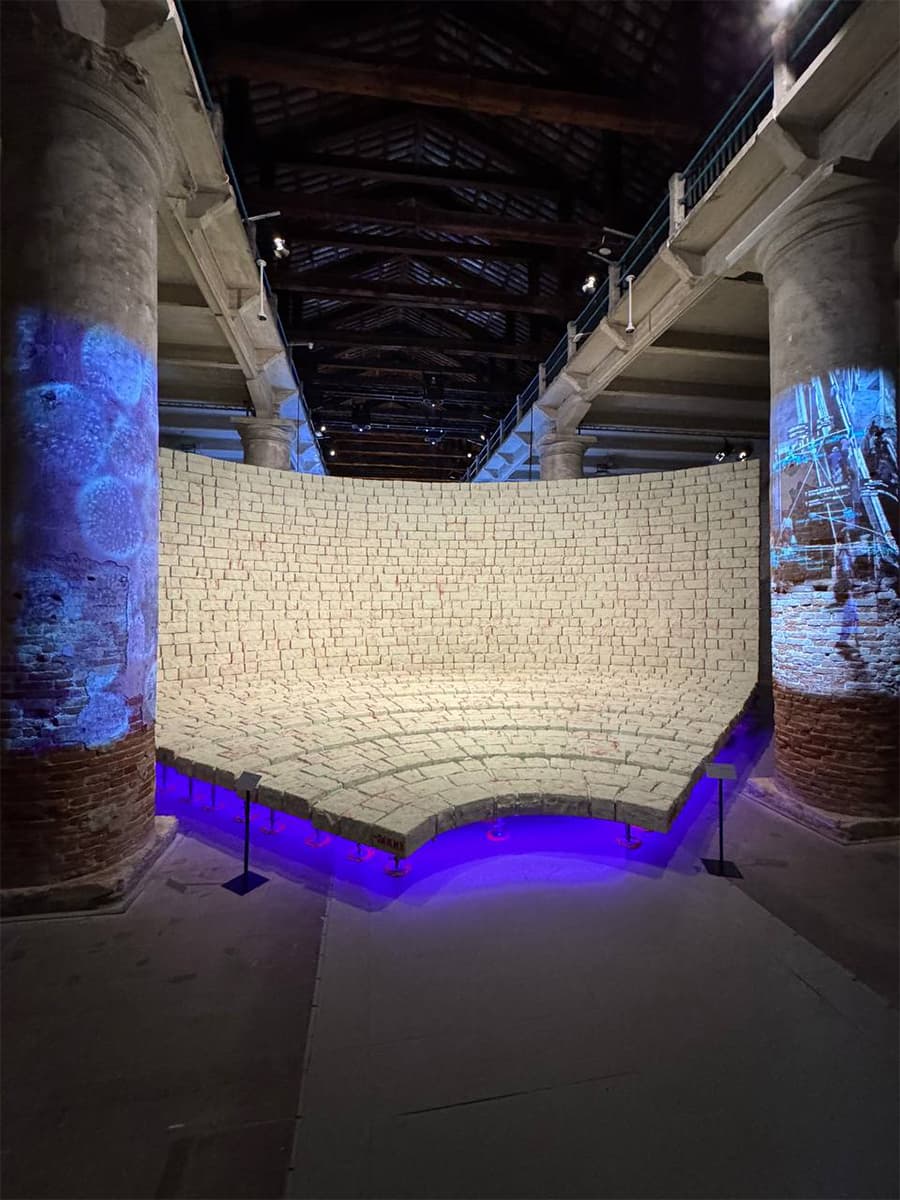

The Other Side of the Hill

Следующая инсталляция, The Other Side of the Hill, буквально останавливала взгляд. Перед зрителем возникала массивная стена из кирпичей, на боковые грани которых нанесены года — своеобразная шкала времени. За этой стеной скрывался неожиданный мир: лаборатория-грот, в которой исследовалось наше общее будущее. Над проектом работала впечатляющая команда: Беатрис Коломина, Роберто Колтер, Патрисия Уркиола, Джеффри Уэст и Марк Уигли.

The Other Side of the Hill

Эта инсталляция затрагивала тему, которая волнует меня уже давно: как человечество соотносится с природой и какими могут быть наши сценарии будущего. Проект строился на неожиданном и почти тревожном параллелизме между микробными и человеческими популяциями. Он ставил зрителя перед «холмом» — экспоненциальной кривой роста населения Земли, которая, по прогнозам, достигнет десяти миллиардов десяти миллиардов уже в ближайшие десятилетия, а затем может так же стремительно начать падать, возможно, вернувшись к уровням, существовавшим до индустриальной эпохи. «Другая сторона холма» — это неизвестное будущее нашего вида и всей планеты; пространство, в котором нам предстоит научиться ориентироваться. Чтобы сделать это, нужны новые формы интеллекта. В этом поиске, как ни парадоксально, нашими проводниками становятся микробы — древнейшие соседи, с которыми мы разделяем Землю.

Идея экспоненциального роста, невозможного в закрытой системе, раскрывается здесь через образ единичного микроорганизма, который потребляет слишком много ресурсов и отравляет собственную среду. Это сильная метафора — предупреждение о том, что и человеческая цивилизация может столкнуться с аналогичным пределом. Но авторы подчеркивают: спад не обязательно должен быть катастрофой. Если человечество сможет применить инновации, переосмыслить модели существования и построить новые отношения с окружающими видами и средами, то переход на «другую сторону холма» может стать не концом, а началом нового.

Лаборатория-грот, скрытая за кирпичной стеной, превращалась в место, где исследовались параллели между биофильмами — сложными микробными «городами» — и архитектурой, созданной человеком. Микроорганизмы, способные коллективно перестраивать свои структуры в условиях нехватки ресурсов, становятся моделью того, как архитектура будущего может учиться у природы. Возможно, именно такие «биокооперативные» стратегии определят то, каким будет наше общее «завтра».

Павильон Fabbrica dell’Aria

Следующая инсталляция оказалась особенно интересной для меня, как для дизайнера интерьеров. Я давно люблю использовать живые растения в своих пространствах за их способность очищать воздух, за тихую, но ощутимую пользу для самочувствия и за то, как они оживляют интерьер, наполняя его теплом и жизнью. Поэтому система, созданная авторами Fabbrica dell’Aria, сразу привлекла мое внимание — и эстетически, и технологически, и концептуально, на уровне идеи.

Фото: Fabbrica dell’Aria

Стефано Манкузо, один из ключевых исследователей растительного интеллекта, говорит: «Мы живем в исторический момент, когда архитектура обязана интегрировать природу, чтобы улучшать благополучие людей и снижать воздействие зданий на окружающую среду. Растения — это разумные организмы, способные взаимодействовать с миром удивительным образом, принося пользу нашему коллективному здоровью».

Эта мысль воплотилась буквально в каждом элементе. Павильон имел восьмиугольную структуру из легкой перерабатываемой стали, а его оболочка выполнена из экологичного материала на основе рисовой шелухи и воздушной извести — так архитектура физически возвращает нас к земле. Внутри пространство превращалось в иммерсивную биофильную коробку: зеркальные поверхности растворяли границы, а дихроичный потолок играл переливами цвета, создавая ощущение, будто природа и технология здесь сплетены в единый организм.

Fabbrica dell’Aria. Фото: © 2025 Pnat

В центре этого опыта — сама Fabbrica dell’Aria. Это не просто «красивая оранжерея», а умная система биофильтрации, которая усиливает природную способность растений очищать воздух в закрытых помещениях. Благодаря запатентованной технологии эта живая структура не только производит чистый воздух, но и наглядно демонстрирует, как растения могут стать полноценными союзниками в создании здоровой среды обитания, выходя за рамки своей декоративной функции.

Гости становились участниками настоящего научного эксперимента: сенсоры фиксировали работу растений в реальном времени, показывая, как они нейтрализуют вредные вещества и улучшают качество воздуха. То, что обычно остается незаметным, здесь становилось видимым — перед нами раскрывался тихий, но фундаментальный труд природы. Для меня эта инсталляция — не просто демонстрация технологий, а подтверждение того, во что я давно верю: будущее архитектуры и дизайна невозможно без глубокого сотрудничества с природой. Именно такие проекты дают ощущение реального, осязаемого будущего, в котором мы живем в симбиозе, а не в противоречии с окружающим миром.

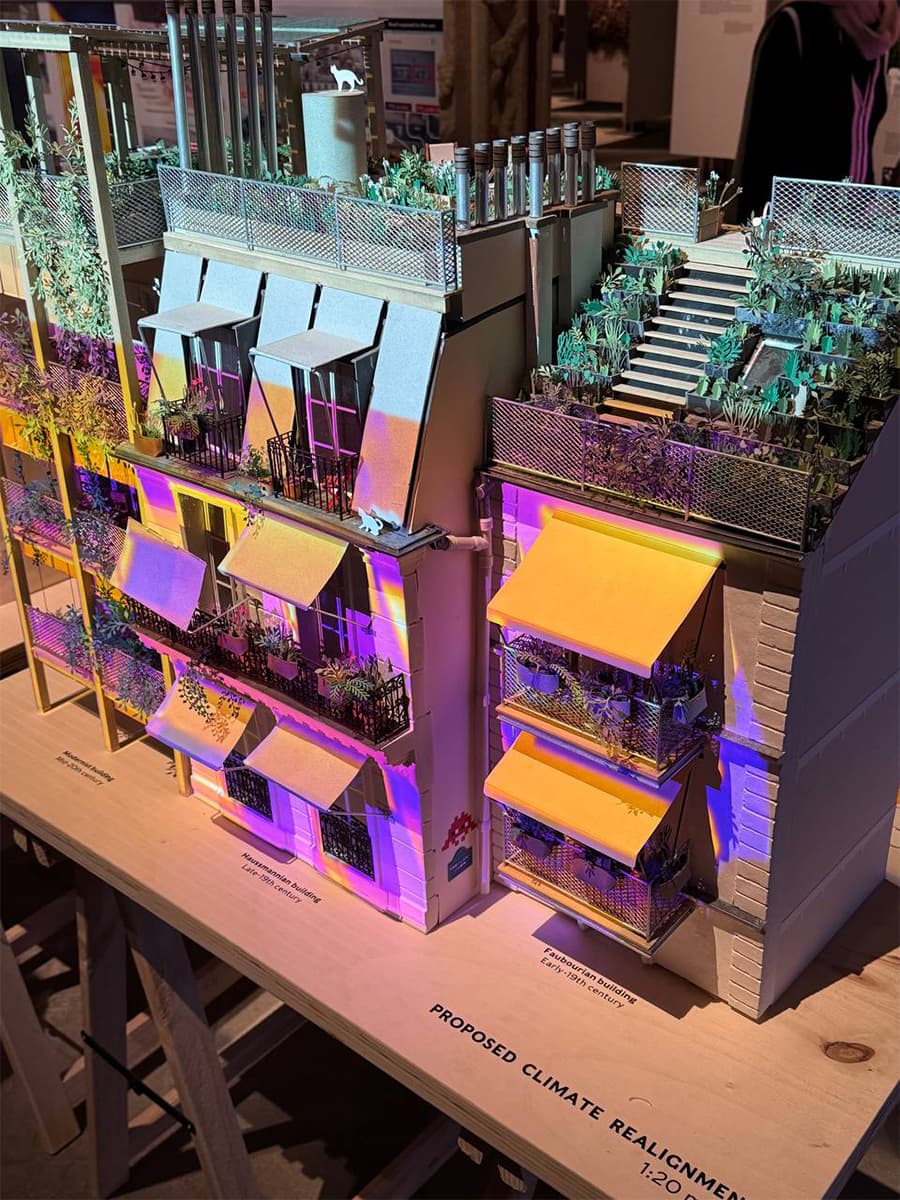

Climate Realignment: Tactical Adaptations to Urban Heat

Одна из содержательных инсталляций в Арсенале — проект Climate Realignment: Tactical Adaptations to Urban Heat, созданный Roofscapes, молодой исследовательской командой, выросшей из MIT и работающей сегодня в Париже. Roofscapes занимается адаптацией существующих городских зданий к изменению климата — и их участие в биеннале стало одной из немногих французских заявок, отобранных в этом году.

Проект исследует невидимые силы, формирующие город, прежде всего жару. Лето за летом материалы европейских городов доказывают свою несостоятельность: крыши перегреваются, солнечные окна превращают квартиры в тепловые капсулы, улицы страдают от нехватки зелени. Мы редко осознаем масштаб проблемы, потому что тепло — невидимо. Roofscapes делает его видимым с помощью тепловых моделей, инфракрасной съемки и исследований условий жизни жителей старых домов.

Climate Realignment: Tactical Adaptations to Urban Heat

Экспозиция была организована вокруг двух сценариев. Первый — это статус-кво, где здания все больше зависят от кондиционирования, а пребывание на улице становится почти невозможным. Второй — набор тактических стратегий адаптации, разработанных Roofscapes: крыши и фасады превращаются в пространства, способные давать тень, удерживать дождевую воду, поддерживать растительность, производить энергию и становиться доступными для людей.

Модели выполнены из тех же материалов, что и типичные парижские дома — цинка, камня, штукатурки и дерева, благодаря чему их тепловое поведение сопоставимо с реальными зданиями. С помощью оптической компании Noxant команда создала инфракрасные изображения, демонстрирующие, как именно тепло распределяется по поверхностям.

Особое место в инсталляции занимал пилотный проект Roofscapes, реализованный в 2024 году в центре Парижа. Деревянная платформа, установленная поверх цинковой крыши, снизила температуру чердака на 17°C, удерживала дождевую воду и стала небольшой точкой городского биоразнообразия. Эта работа — не только исследование, но и предложение. Roofscapes создает карту того, как европейский город может адаптироваться к будущему, не полагаясь на бесконечный рост кондиционирования, а используя пассивные решения и возможности, заложенные в самих зданиях.

Metabolic Home

Еще одна тема, которая особенно затронула меня как профессионала, работающего с жилыми интерьерами, — инсталляция греческой команды Metabolic Home. Они создали модель дома в масштабе 1:4 с удивительно продуманными интерьерными решениями, примерами материалов и целостной экологической системой. Это не просто макет, а полноценная лаборатория того, каким может быть жилище будущего в условиях плотной городской застройки.

Metabolic Home предложили новый архетип городской жизни, в котором человек и другие виды существуют как взаимосвязанные элементы одного метаболического цикла. Девять домашних пространств — кухня, санузел, гостиная, спальня, прачечная, кладовая, гараж, балкон и световой колодец — показаны как части единой системы, где отходы одной зоны становятся ресурсом для другой.

Фото: Metabolic Home

Вода, тепло, органика, свет, воздух — все здесь циркулирует, трансформируется и возвращается в дом в новой форме. Этот цикличный принцип рождает новые типологии жилья, стирает привычные границы «внутри/снаружи», «тело/здание», «дом/среда» и показывает, что современное жилище может работать как живая экосистема. Для меня эта инсталляция стала примером того, насколько глубоко можно переосмыслить привычные бытовые процессы и превратить дом в пространство, которое не просто потребляет, а порождает новые ресурсы.

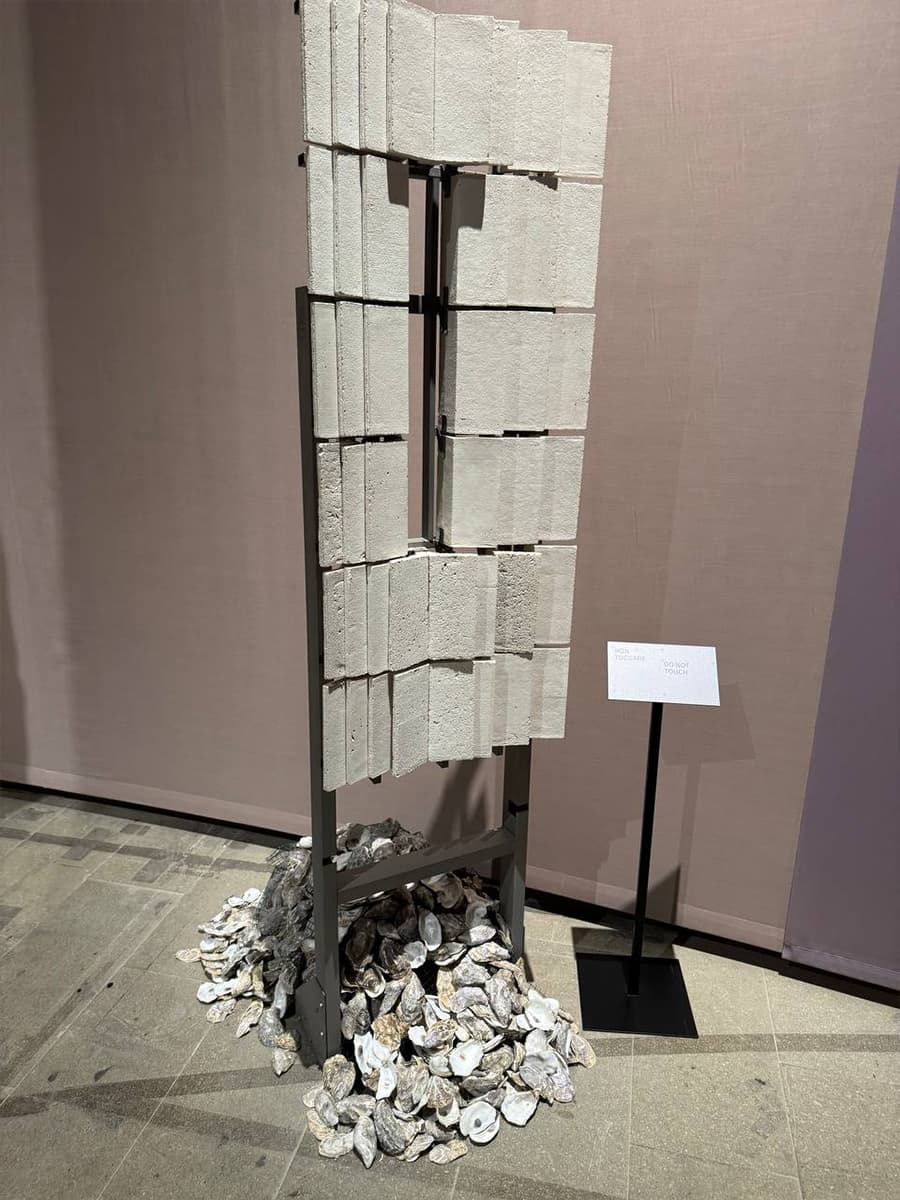

CONQ

Не менее сильное впечатление произвела инсталляция CONQ, посвященная использованию отходов морской индустрии. Каждый год на берег выбрасывается более 10 миллионов тонн раковин — устриц, мидий, гребешков, — несмотря на высокое содержание природного карбоната кальция. Для меня тема раковин особенно близка: я люблю их не только как гастрономическое удовольствие, но и как природные формы. Их текстура, геометрия, линии роста — все это я часто использую в своих проектах, в предметах декора, в орнаментах и арт-объектах. Поэтому увидеть, как эти органические структуры превращаются в новый архитектурный материал, было невероятно вдохновляюще.

Фото: CONQ

В проекте CONQ дробленые морские раковины объединяются с биополимерами на основе водорослей, образуя экологичную морскую биокерамику — материал, полностью созданный из морской биомассы. Исследователи тестируют его прочность, механические качества, варианты формования и эстетическую выразительность, создавая модульные элементы, которые могут применяться в архитектуре и дизайне.

Проект опирается на принципы «голубой экономики», предлагая рассматривать морские отходы не как проблему, а как ценный ресурс, открывающий путь к новым региональным материалам. Это яркий пример того, как внимательное отношение к природе и круговороту ее ресурсов может сформировать новое поколение устойчивых материалов, не выходя за экологические пределы планеты.

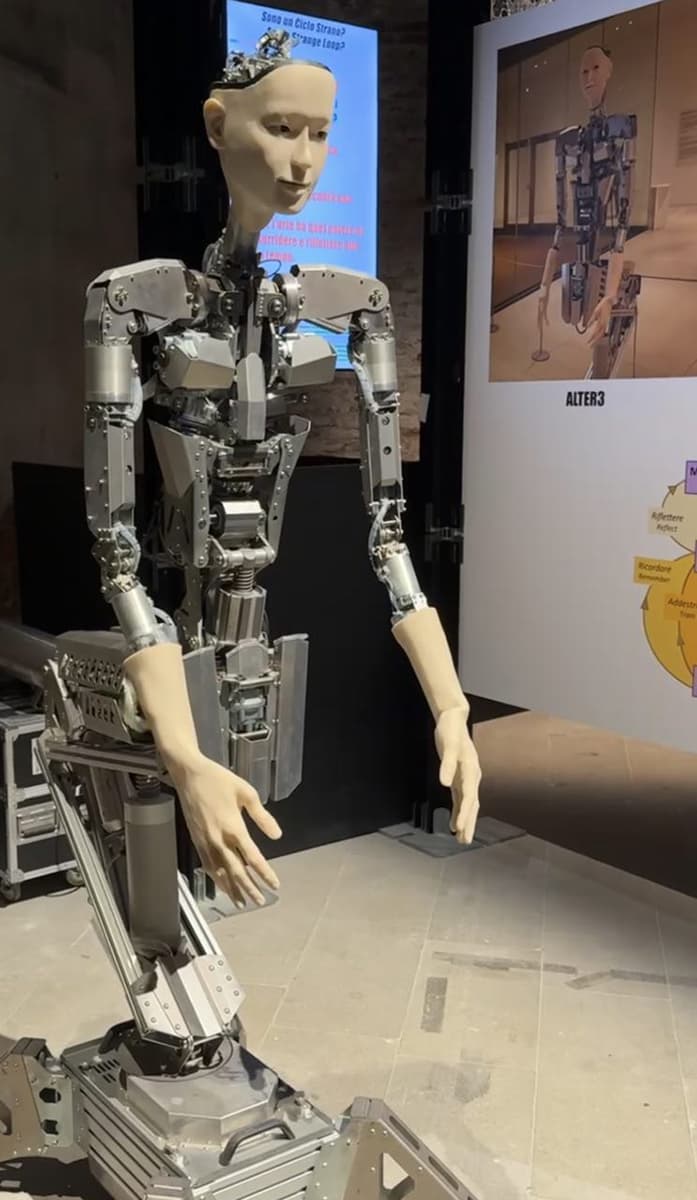

Робот Alter 3

Следующий экспонат неожиданно оказался для меня одним из самых запоминающихся — это робот Alter 3 с удивительно человеческим лицом. С ним можно было поговорить: он анализировал реакцию посетителей, распознавал эмоции и поддерживал разговор на самые разные темы.

Робот Alter 3

Это был мой первый опыт общения с роботом такой степени реалистичности, и ощущения были совершенно особенными — легкое волнение, любопытство и то самое чувство, будто будущее из фантастических фильмов внезапно оказалось рядом. Alter 3 — не просто демонстрация технологий, а очень личный, почти интимный опыт взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

Ancient Future: Bridging Bhutan’s Tradition and Innovation

Еще одна трогательная и очень поэтичная инсталляция — Ancient Future: Bridging Bhutan’s Tradition and Innovation, созданная при участии Bjarke Ingels Group. Она посвящена удивительному диалогу между древними ремесленными традициями Бутана и современными технологиями. В центре экспозиции — шестиметровая деревянная балка, наполовину вырезанная бутанским мастером, а наполовину — роботом под управлением искусственного интеллекта.

Разница между двумя техниками видна невооруженным взглядом. Часть, созданная роботом, гладкая, ровная, почти идеальная по форме и очертаниям — округлая, мягкая, алгоритмически точная. А часть, выполненная рукой человека, — более шероховатая, несовершенная, с живыми следами инструмента, но именно эта «неидеальность», на мой взгляд, делает ее более душевной и эмоциональной.

Ancient Future: Bridging Bhutan’s Tradition and Innovation

В ней чувствуется тепло, усилие, характер — то, что невозможно симулировать кодом. Возможно, именно в этом и заключается истинная сила проекта. Он показывает, что технологии сегодня выросли до уровня, когда их можно использовать гибко — в зависимости от проекта, задачи и бюджета. Порой нам нужна математическая точность робота, а порой — человеческая рука, которая привносит в объект эмоцию и материальность. Вместе они образуют новый язык — язык будущего, где традиция не исчезает, а получает партнера в виде новейших технологий.

Инсталляцию сопровождал фильм Wood & Wire, рассказывающий историю молодого резчика из Бутана и его «коллаборации» с ИИ. Это очень спокойная, трогательная история о том, как наследие может развиваться, не теряя сути, и как технология может стать инструментом сохранения культуры, а не угрозой для нее.

The Land Remembers – Collective for Architecture Lebanon (CAL)

Ливанский павильон стал для меня особенно интересным, ведь я уже несколько раз бывала в этой стране и внимательно слежу за ее культурными инициативами. Проект Collective for Architecture Lebanon (CAL), представленный под названием The Land Remembers, предлагал глубокий и необычный взгляд на взаимодействие человека и природы.

Collective for Architecture Lebanon (CAL)

Инсталляция оформлена как работа вымышленного Министерства земельного интеллекта — структуры, посвященной восстановлению земли после экоцида и созданию архива намеренного разрушения природной среды. Авторы подчеркивают: земля всегда первична по отношению к архитектуре, а значит, профессиональная ответственность архитектора должна включать реальное участие в экологическом восстановлении и заботе о ландшафте.

Павильон напоминал не выставку, а пространство гражданского высказывания. Он показывал, как земли, которые веками поддерживали жизнь, сегодня загрязнены тяжелыми металлами, остатками вооруженных конфликтов, разрушенной флорой и целенаправленным уничтожением сельскохозяйственных территорий. Последствия этих актов экоцида — не только экологический ущерб, но и разрушение целых сообществ, вынужденных покидать свои места.The Land Remembers формулирует важное сообщение: уничтожение природных систем — это экзистенциальная проблема, затрагивающая и людей, и саму возможность будущего. Павильон призывает задуматься о том, как может выглядеть альтернативный путь, где человек и природные процессы сосуществуют, а восстановление земли становится общей задачей.

Павильоны в Giardini

Я посещаю Венецианскую биеннале уже двенадцать лет, и, по моим ощущениям, в этот раз экспозиция в Giardini оказалась самой «скромной» за все время. Значительная часть павильонов была закрыта на ремонт, некоторые объекты находились в процессе реновации и включили этот процесс прямо в выставочный сценарий.

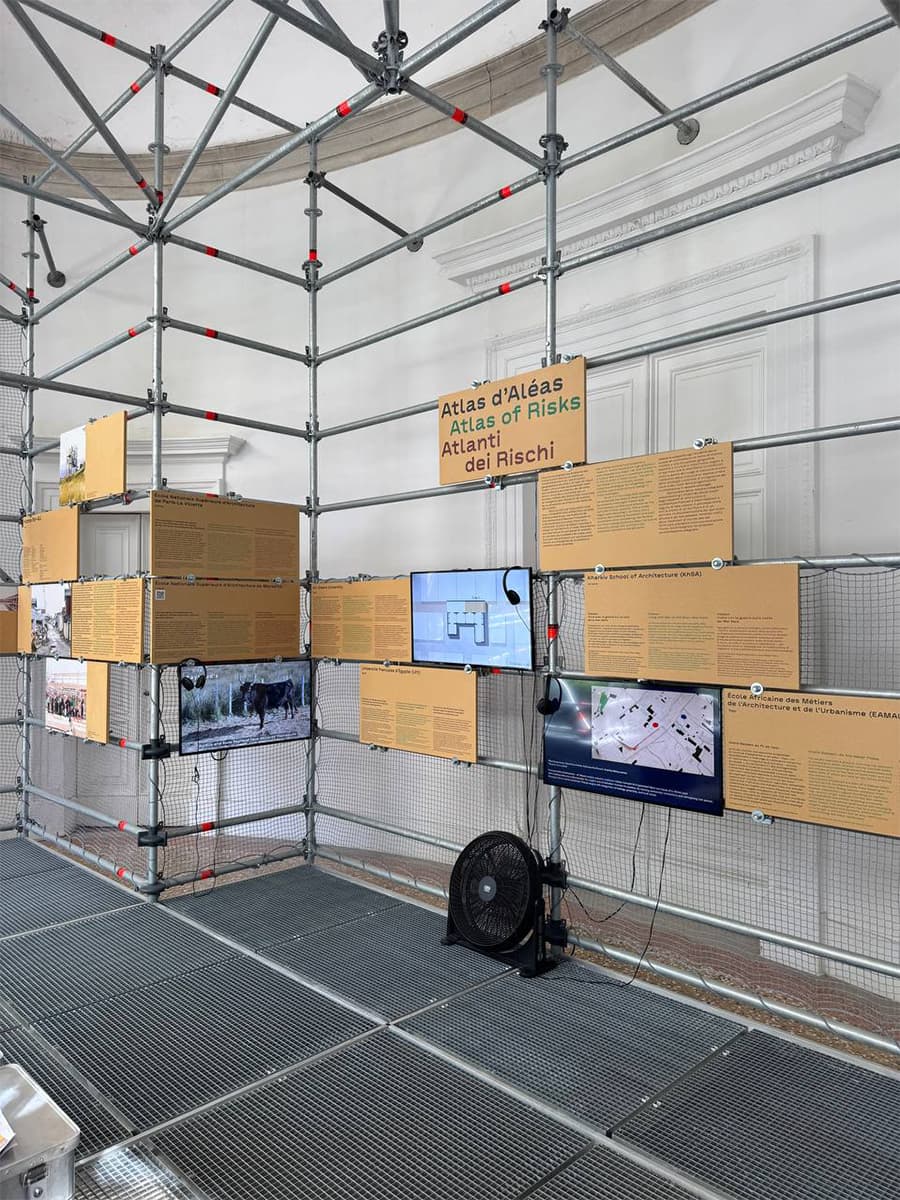

Павильон Франции

Например, Французский павильон разместил свои панели с проектами на строительных лесах вокруг здания, превращая ремонт в часть архитектурного высказывания. Дания же полностью посвятила свое выставочное пространство теме обновления напольного покрытия — почти музейная рефлексия о том, как даже самый простой строительный процесс может стать художественным жестом.

Павильон Дании

Некоторые павильоны, такие как Венесуэла, ограничились большим баннером с историческими фотографиями и обещанием: Pavilion will soon be reborn. Создалось ощущение переходного момента — словно Giardini переживает паузу, готовясь к новому витку. Надеюсь, что к следующему году все реновации будут завершены, и мы снова сможем в полной мере наслаждаться разнообразием и глубиной павильонов Giardini, которые всегда были важной частью биеннале и ее особой атмосферы.

Венгерский павильон

В Giardini одним из самых необычных и ироничных павильонов стал Венгерский павильон. Его концепция — Hall of Fame — посвящена архитекторам, которые вышли за пределы профессии и нашли применение своим знаниям в самых разных сферах. Это своеобразный «зал славы» выпускников архитектурных школ, чьи пути привели их в кино, технологии, бизнес, стратегию и культуру — везде, где важно системное мышление.

Paul Bonlarron

Экспозиция была выполнена в виде большого open space, заполненного красными манекенами за компьютерами, что напоминало одновременно и современный офис, и метафору бесконечного процесса. В этом есть точное высказывание: архитектурное образование дает не только навыки проектирования, но и способность мыслить широко, анализировать сложные системы и находить междисциплинарные решения. И я с этим абсолютно согласна. В мире много примеров людей, которые начинали как архитекторы, а затем стали влиятельными фигурами в других областях. Один из основателей Pinterest учился на архитектора, а Том Форд изучал архитектуру, прежде чем стать культовым дизайнером и режиссером. Мой муж — тоже архитектор по образованию, хотя сегодня работает в совершенно другой сфере. И я искренне считаю, что архитектурная школа формирует уникальный способ мышления, который применим далеко за пределами профессии.

Павильон получился честным и остроумным — он напоминает, что путь архитектора может быть многовекторным, а архитектурное образование остается универсальным и глубоким.

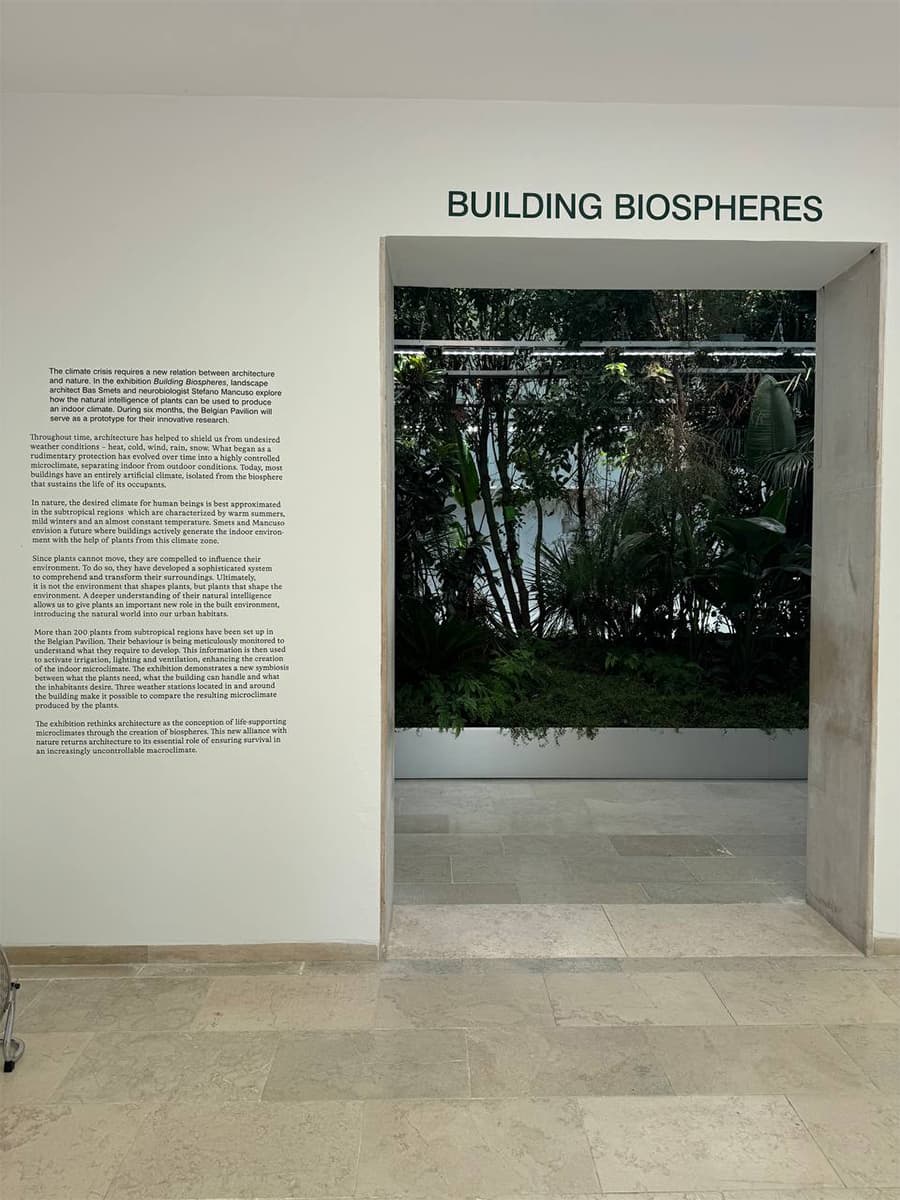

Building Biospheres

Одним из самых спокойных и одновременно впечатляющих павильонов в Giardini стал Building Biospheres. Бельгийская команда вместе с ландшафтным архитектором Басом Смитсом и нейробиологом Стефано Манкузо исследовала здесь новую модель отношений между архитектурой и природой — не декоративную и не символическую, а настоящую, функциональную, жизненную.

Внутри павильона создана полноценная субтропическая экосистема: более двухсот растений формируют единый живой организм, который реагирует на свет, влажность, температуру и фактически «живет» внутри архитектуры. Каждое растение мониторится и изучается, превращаясь в источник данных о том, как зеленые системы могут работать внутри зданий, а не только на фасадах или в садах.

Building Biospheres

Проект заставляет задуматься о важном: климат становится все более непредсказуемым, а значит, архитектура будущего должна научиться создавать локальные биосферы — самостоятельные живые системы, способные поддерживать комфорт и устойчивость, независимо от внешних условий. Здесь растения не просто украшают пространство: они фильтруют воздух, регулируют влажность, смягчают климат и создают природный микроконтур прямо в интерьере.

Высокий зеленый массив под стеклянной крышей ощущается как внутренняя тропическая лаборатория — черновик архитектуры будущего, где здание становится продолжением природы, а зеленые организмы превращаются в часть инженерной системы.

Отдельно отмечу: тема растений и архитектуры в этом году прослеживалась на биеннале особенно активно.

Building Biospheres — лишь один из ярких примеров того, как архитекторы, ученые и исследователи ищут новые способы взаимодействия природы и пространства, пытаясь переосмыслить саму суть нашего обитания в изменяющемся мире.

Italian Pavilion – REUSE

Итальянский павильон в этом году выглядел одновременно радикально и предельно честно. На входе — жесткое, почти манифестное утверждение:

Destroy the defaults of design

Redesign the remains

Disrupt the dominance of the norm

Экспозиция отражала идею, что эпоха бесконечного производства новизны закончилась. Модернизм связывал прогресс с созданием новых объектов, новых материалов, новых форм — и это стало возможным благодаря дешевым ресурсам и ископаемому топливу. Но сегодня, в условиях экологического кризиса, архитектура больше не может позволить себе постоянное строительство и разрушение. Вместо этого фокус смещается на переработку, адаптацию и повторное использование.

Italian Pavilion – REUSE

Главный объект павильона — списанный спортивный автомобиль, буквально «прошитый» железобетонной колонной и стальной платформой. Он напоминал одновременно аварийный артефакт и скульптуру. Сломанное тело машины превращается в материал, в «остаток», который можно переосмыслить. Это не про эстетику разрушения, а про отказ от идеи идеального нового объекта. Павильон предложил мыслить иначе:

не строить с нуля, а работать с тем, что есть;

не выбрасывать, а адаптировать;

не создавать норму, а спорить с ней.

Это заявление о будущем архитектуры, где ценность будет заключаться не в форме новизны, а в способности видеть потенциал в уже существующем, будь то материал, объект или пространство.

Все фотографии предоставлены Анной Сысоевой. На обложке: Elephant Chapel, Boonserm Premthada. Фото: Marco Zorzanello – La Biennale di Venezia.