Как художники перезапустили рекламу: пять эстетических революций, изменивших язык брендов

Когда художники XX века вторглись в визуальное пространство потребления, реклама перестала быть просто сопровождающей картинкой у слова «скидка». Она начала играть в другие игры — с эмоциями, кодами, ассоциациями. Это были эксперименты с формами, экстравагантные визуальные механики, типографская дисциплина, работа с образом масс. PR-эксперт Яна Зяблина рассказала Design Mate о том, как художники XX века сформировали инструменты современного маркетинга и дизайн-мышления, а искусство переродилось из декора в двигатель рекламы.

![Яна Зяблина]() Яна Зяблина PR-эксперт, основатель агентства BackDoor Agency

Яна Зяблина PR-эксперт, основатель агентства BackDoor Agency

Фовизм и кубизм как прообраз бренд-шока

В начале XX века художники вроде Анри Матисса и Пабло Пикассо выкинули за борт каноны академического реализма. Цвет — больше не правдоподобный, а эмоциональный. Форма — не точная, а ощущенческая. Пространство — не линейное, а конфликтное.

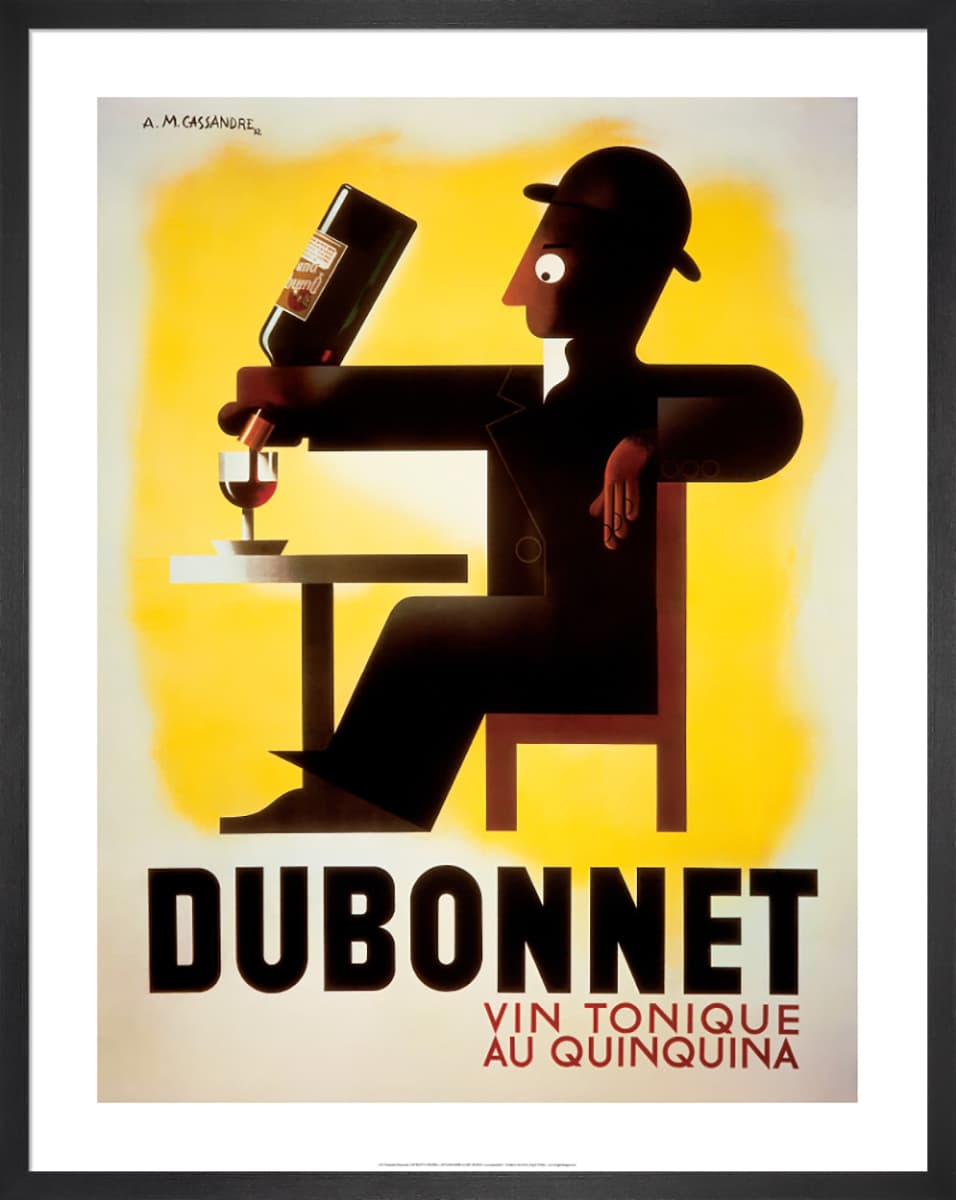

Этот визуальный сдвиг быстро оказался в руках коммерческих дизайнеров. В 1920–30-х годах французские рекламные плакаты — особенно в сфере моды и косметики — начали заимствовать элементы кубизма: смелые углы, плоские фоны, резкие цветовые акценты. Работы Кассандра и Жана Карлу, создававших афиши для Dubonnet, Air France, Yves Saint Laurent, — это прямая линия от Матисса к рекламной эстетике.

Плакат Dubonnet, A.M. Cassandre. Фото: ©www.cassandre.fr

Работы фовистов и кубистов выглядели как ошибка, но действовали как вирус — они оставались в голове. Звучит знакомо? Именно этот принцип лежит в основе современных визуальных стратегий, от disrupt-креатива до эксцентричных digital-кампаний. Там, где «не как у всех» работает лучше любой логики. Именно здесь появляется идея: не объяснять, а врываться в поле внимания. Идея, на которой потом вырастет вся экономика внимания.

Сюрреализм как подсознательный брендинг

Сальвадор Дали делал не только картины, но и бренды — пусть и не в привычном понимании. В 1969 году основатель испанской компании Chupa Chups Энрик Бернат пригласил Сальвадора Дали придумать логотип для его бренда леденцов на палочке. Дали, на пике своей славы и уже хорошо освоивший принципы медиапровокации, по легенде, нарисовал желтую ромашку с названием бренда прямо на салфетке. Дали настоял на том, чтобы логотип располагался сверху обертки, а не сбоку, чтобы он был виден при любом контакте с продуктом. Это был UX-ход до эпохи UX-дизайна.

Логотип Chupa Chups

Позже, в начале 1970-х, Дали снялся в рекламе Alka-Seltzer — американского антацида от изжоги. В кадре он в своей театрализованной сюрреалистической манере рассказывал о действии препарат, но реклама создавала скорее ощущение шока и вопросов, нежели полезности.

Он и Рене Магритт, чьи яблоки и шляпы до сих пор цитируют в рекламе, привнесли в массовую коммуникацию визуальный риск, нестандартную композицию и работу с подсознанием. Они обозначили: образ не обязан быть рациональным, чтобы работать. Он должен быть «залипательным». Вызывать странное узнавание. Продавать эмоцию, желание, ассоциацию.

Сегодня это целое направление — от брендов, строящих кампании на бессознательных триггерах, до сторителлинга, где важно не то, что ты говоришь, а какое чувство остается. Сюрреализм дал рекламе глубину. Не смысловую, а эмпатическую.

Поп-арт как философия потребительского фетишизма

Когда Энди Уорхол поместил банку супа на полотно, он не просто стер границу между искусством и маркетингом. Он предложил новую модель желания: объект из супермаркета может стать фетишем, если вокруг него создать эстетический ореол. «Campbell’s Soup» — это прообраз рекламной метафоры, в которой продукт становится объектом культурного поклонения, а повторение — стратегией узнаваемости. Поп-арт учил тиражировать до ритуала. Уорхол сам говорил: «Я хочу быть машиной» — и делал это буквально: шелкография, серийность, эстетика фабрики образов. Именно отсюда растут корни визуальной меметики: повторяй, реплицируй, делай вездесущим.

Campbell's Soup Edition II, 1969, Энди Уорхол. Фото: Art Basel

Рой Лихтенштейн пошел в другом направлении — он взял визуальный язык самой массовой культуры и довел его до уровня художественного стандарта. Его картины, стилизованные под комиксы, с драматичными репликами (“Maybe he became ill and couldn’t leave the studio!”) и жирным контуром, не только заимствовали эстетику рекламы, но и стали ее зеркалом.

Roy Lichtenstein, M-Maybe, 2024, Screenprint. Фото: Artsy

Уже в 1960-х визуальная формула Лихтенштейна проникла в коммерческую графику: его характерный стиль, включающий использование Ben-Day точек, жирных контуров и речевых пузырей, стал узнаваемым и вдохновил многих дизайнеров и рекламщиков.

Лихтенштейн превратил эмоциональную банальность в сильную культурную валюту. Сегодня каждый бренд, который использует «визуально кричащую эмоцию» в виде баннера или сторис — так или иначе работает с тем, что он начал: быстрая эмоция и вербализирование желания за потребителя как форма убеждения.

Баухаус как фундамент рекламной рациональности

Если поп-арт дал рекламе иронию, то Баухаус — структуру. Ласло Мохой-Надь, Герберт Байер и другие мастера школы начали проектировать визуальность как систему. Именно они заложили принципы информационного дизайна — понятного и эстетически чистого. Не декорировать, а организовывать. Только смысл, ритм, логика. Только функциональная красота. Модульные сетки, шрифтовая иерархия, диагонали, акценты, геометрическая дисциплина, гайдлайны, UI-киты и брендбуки — все это прямые наследники Баухауса и его манифеста «форма следует функции». Но Баухаус был не только художественной школой — это был проект раннего креативного консалтинга. Один из первых ярких кейсов — универсальный шрифт Герберта Байера для печатной продукции Bauhaus Dessau. Он отказался от заглавных букв и выстроил алфавит по геометрическому принципу — шрифт должен был быть современным и нейтральным. Он использовался в афишах и брошюрах школы, став визуальной подписью Баухауса, чем предвосхитил идею фирменного корпоративного стиля.

Hidden Treasures: Bauhaus Dessau Fonts. Shevaun Frazier, Behance

Плакаты Мохой-Надя для выставок и театральных постановок можно считать первыми прототипами бренд-коммуникаций. Они не украшали, а организовывали внимание. Их принципы напрямую влияли на коммерческую графику: позже по этим лекалам создавались каталоги промышленных товаров в Германии и Швейцарии, вплоть до рекламной продукции Braun и даже послевоенные кампании Lufthansa.

Даже в США идеи Баухауса быстро нашли себе рынок. Байер эмигрировал в США и его работа с Container Corporation of America стала образцом того, как визуальная логика может обслуживать маркетинговую задачу, не нарушая эстетики.Модернизм как вечный мудборд

Современная реклама — это архив. Ее собирают из отсылок, референсов, культурных фрагментов. И почти всегда — XX века. Apple строит свои кампании на эстетике минимализма. Mugler и Byredo делают парфюмерные ролики, вдохновленные киноязыком сюрреализма и эстетикой новой волны. Louis Vuitton выпускает капсулы с Yayoi Kusama, Raf Simons цитирует Вальтера Гропиуса, а Balenciaga нанимает художников, а не рекламщиков.

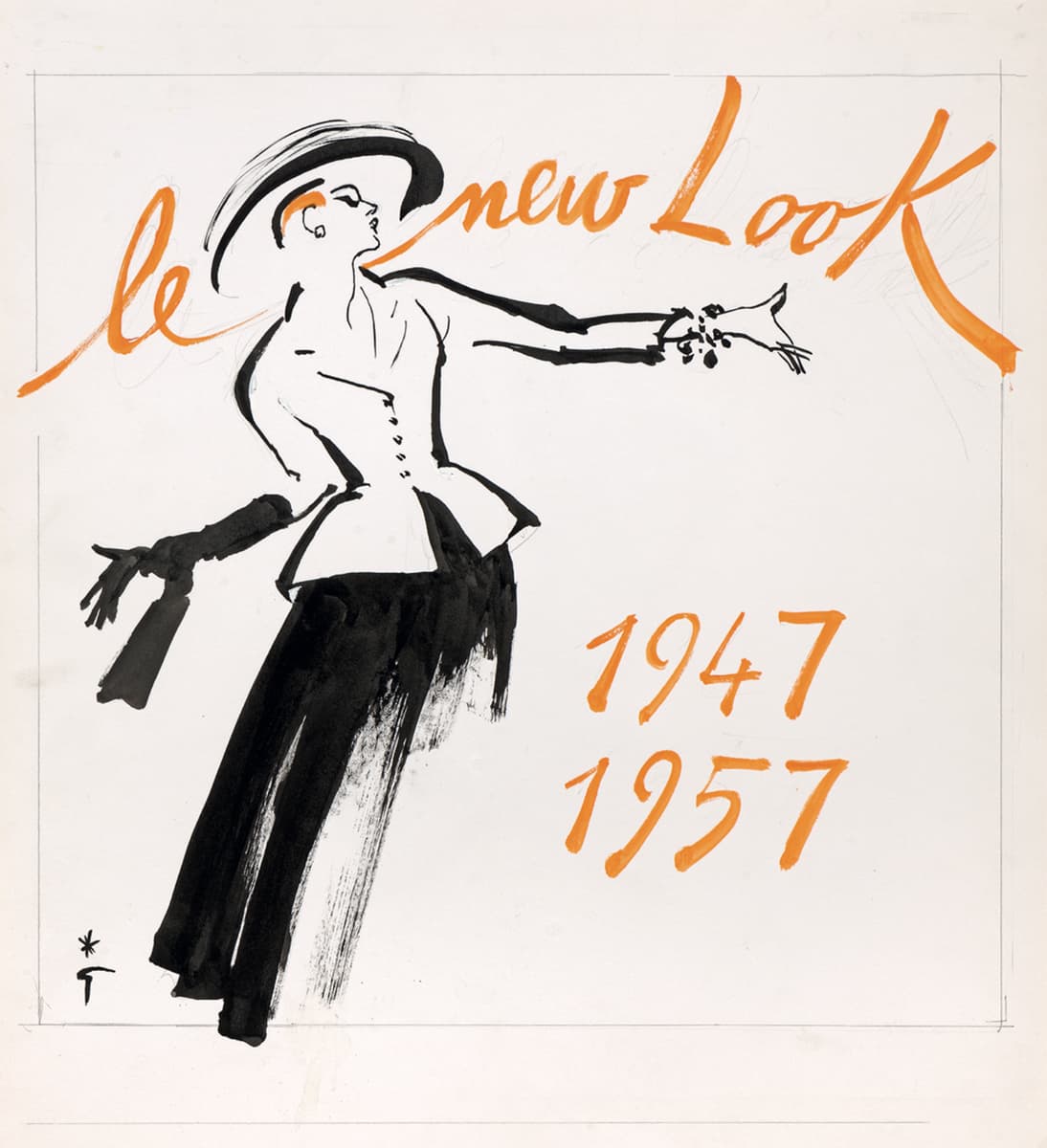

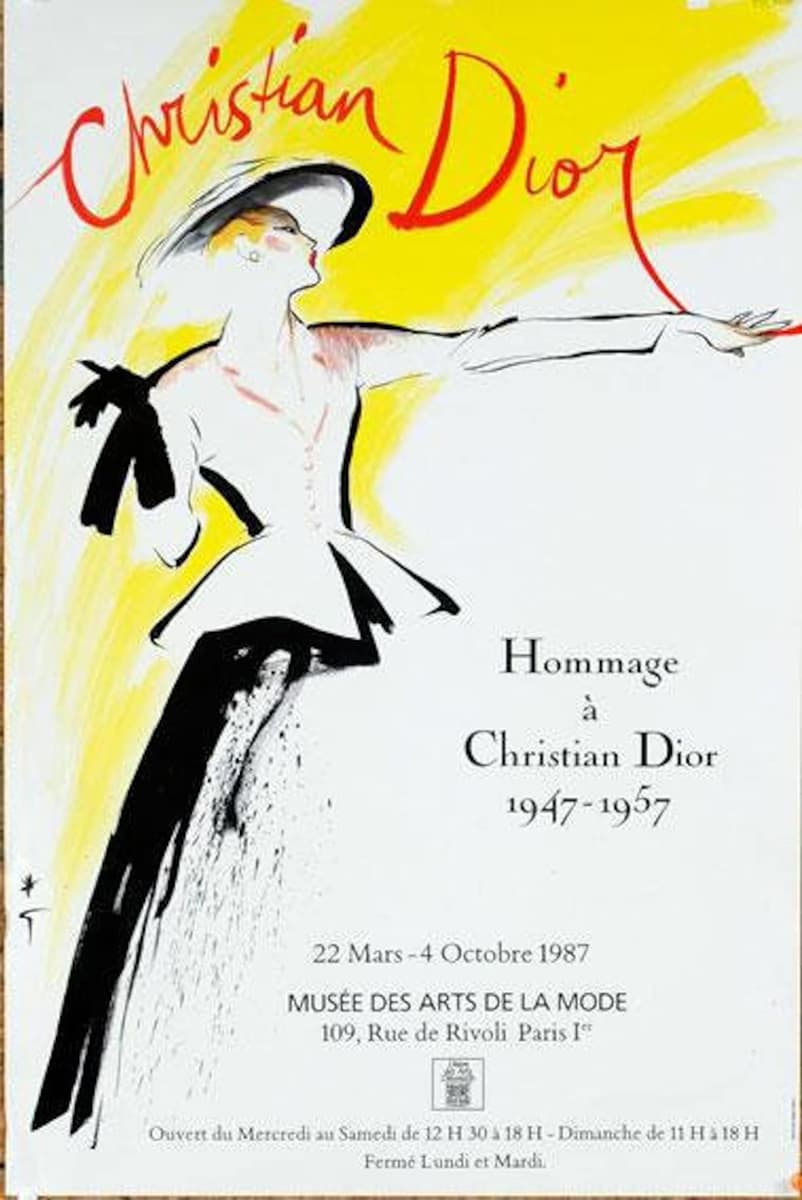

Иллюстрации Рене Грюю для Dior. Фото: Etsy, Artsy

Один из первых fashion-кейсов — серия реклам Dior в 1950-х, оформленная художниками, включая Рене Грюо. Грюо начал сотрудничество с Кристианом Диором в 1947 году, когда был назначен художественным директором по рекламе. Он создал множество иллюстраций для Dior, включая рекламу духов Miss Dior и других продуктов бренда. Его стиль оказал значительное влияние на визуальную идентичность Dior и помог укрепить образ бренда как символа элегантности и утонченности. Это была попытка сделать бренд частью культурной элиты — не через продукт, а через визуальный манифест.

Модернизм — не стиль, а стратегия. Он учит смотреть на бренд как на высказывание, а на визуал — как на идеологию. Он превращает коммуникацию в культурное явление. Модернизм в рекламе работает как цитата и знак отличия. Перед вами бренд, который знает историю, мыслит концепциями, а не инфоповодами. В этом смысле, реклама — это тоже галерея. Только вместо экспонатов здесь — желания.

На обложке: Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962. Фото: MoMA.